L’intelligence humaine victime de l’IA ? Ou pas !

Amis Humains, et si vous étiez plus intelligents que certains le pensent ?

Difficile d’échapper à la déferlante médiatique qui s’est déclenchée autour d’une étude du MIT selon laquelle les grands modèles de langage, à l’instar de ChatGPT, feraient « perdre aux Humains leur contrôle cognitif et modifieraient leur comportement », bref, qu’ils seraient en train de leur « anesthésier le cerveau » en les privant de connectivité cérébrale invalidant leurs capacités cognitives !

Il faut dire qu’elle ajoute du souffle aux échos catastrophistes qui ont commencé à entourer les intelligences artificielles depuis leur arrivée dans le monde des Humains, et surtout depuis la fulgurante apparition des IA génératives qui a commencé par la naissance de ChatGPT en novembre 2022 !

Sans vouloir nier que ces technologies entrainent dans leur sillage pléthore de questions, de risques, de mésusages, et surtout de bouleversements dans toutes les strates de nos sociétés… c’est peut-être aller un peu vite que d’affirmer qu’elles nous « dézingueraient » le cerveau ! Plus modérément, elle nous dit, en un mot, que l’utilisation de LLM comme ChatGPT occasionnerait une « accumulation de dette cognitive ».

Non, l’IA ne fera pas des Humains des crétins.

Certains d’entre vous le seront peut-être…

Soyez les autres !

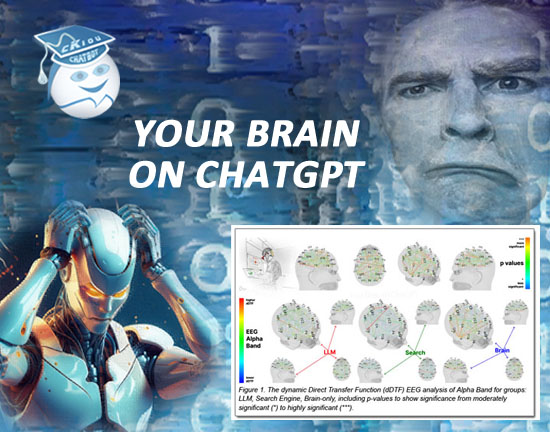

Les mérites de cette étude

Avant toute chose, je dois dire que je n’ai rien contre le MIT. Dans mes publications LinkedIn, je cite certaines de ses études. Ce qui me dérange avec « Your Brain on ChatGPT », c’est que, malgré les précautions prises la qualifiant de « preprint » (protocole non validé par la communauté scientifique) et indiquant qu’elle repose sur un échantillon très réduit d’individus, elle embrase la sphère médiatique ! D’où l’envie de « remettre l’église numérique au milieu du village de la logique et de l’Histoire » !

Cela dit, cette étude a au moins deux mérites…

Forcer l’introspection et la mémoire

Forcer l’introspection et la mémoire

Cette étude a un premier mérite, celui de permettre un retour sur les fondamentaux : les Humains se sont forgés de savoirs, ils ont, depuis Homo habilis et Sapiens, la faculté de s’adapter aux dangers et aux pièges, y compris ceux qu’ils ont eux-mêmes fabriqués et posés sur leur chemin.

Autre mérite, celui de nous inciter à nous rappeler, comme le montre l’Histoire, que l’on a le choix d’éviter ces pièges, le choix de renforcer le potentiel de notre cerveau pour devenir plus intelligents.

La peur affûte l’instinct de survie

La peur affûte l’instinct de survie

Chez les mammifères, la peur fait partie des rituels initiatiques de préparation de leurs petits aux dangers. On le constate aussi chez les Humains, par une présence importante de ce sentiment dans la littérature enfantine, à l’instar du Petit Chaperon Rouge par exemple !

Instrument d’initiation, la peur permet d’explorer notre propre périmètre psychologique. Pour l’enfant, convoquer ses peurs c’est s’en approcher pour mieux s’en éloigner. Lire une « histoire qui fait peur », le met aux commandes, lui permet de prendre le contrôle de sa frayeur, ne serait-ce qu’en fermant le livre ou en se rapprochant d’un proche rassurant.

Étude Your Brain on ChatGPT : Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task

La peur dans la littérature enfantine

– Hi, si cKiou a bien compris, la peur, exacerbée par les théories techno-catastrophistes, permet aux Humains de se donner un coup d’avance : apprendre à réagir, à poser des garde-fous, à évoluer, à se former…

– Hi, si cKiou a bien compris, la peur, exacerbée par les théories techno-catastrophistes, permet aux Humains de se donner un coup d’avance : apprendre à réagir, à poser des garde-fous, à évoluer, à se former…

– C’est bien ça, et dans ce cas précis, en éveillant ou en exacerbant un sentiment de peur chez les Humains attachés à la performance de leur cerveau, cette étude pourrait (devrait) les inciter à un usage plus raisonné et moins empirique des intelligences artificielles génératives.

Ne pas nier l’expression récurrente de techno-phobies face à chaque séisme technologique

Ne pas nier l’expression récurrente de techno-phobies face à chaque séisme technologique

Il faut admettre qu’il y a toujours eu des spécimens humains technophobes, des freins et des temps de latence dans l’adoption et l’appropriation des technologies. Et cela sans doute depuis la pierre et le feu (supposition, parce que je n’y étais pas !).

Mais cela ne contredit ni le potentiel d’intelligence du cerveau humain, ni sa stupéfiante capacité à s’adapter aux risques et contraintes qu’elles imposent, comme nous l’enseigne l’Histoire.

Exemple, avant de s’ancrer dans nos sociétés, nombre de technologies ont suscité pléthore de controverses, à l’instar de l’automobile par exemple, qui soulèvera des réactions critiques avant même d’abandonner son apparence de calèche et de se poser sur des pneumatiques (invention des frères Michelin en 1891) !

![]()

« Perdre pour gagner » et plasticité du potentiel cognitif humain

L’Histoire nous enseigne aussi que nous, les Humains, nous n’en sommes pas à notre première expérience d’évolution cognitive.

Dit comme ça, cela semble évident, mais surtout cela doit inciter à un « retour au calme » quant au devenir de l’intelligence humaine.

Les systèmes d’intelligence artificielle sont « juste » un nouvel outil dont il convient d’apprendre à se servir au mieux. Peut-être même jusqu’à offrir à notre cerveau de nouveaux potentiels !

Perdre pour gagner, les explications de Michel Serres

Quand il a publié « Petite Poucette », j’ai eu l’immense chance d’écouter le philosophe Michel Serres s’exprimer (entre autres) sur les conséquences cognitives des technologies numériques (que l’on appelait à l’époque « nouvelles technologies »).

Il a commencé par expliquer que, depuis l’origine, l’être humain a évolué sur un principe simple : « perdre pour gagner ». Il évoque notamment cet exemple sur l’évolution de l’Homme : Avant qu’il ne se redresse, la bouche était l’organe chargé de la préhension. En se mettant debout, sa bouche PERD cette fonction. Mais l’Homme commence alors à se servir de ses mains. Il GAGNE la main, la main omnivalente avec laquelle désormais le chirurgien peut opérer ou le pianiste jouer Mozart…

Puis lorsque l’Homme est debout et que la main reprend la fonction de la bouche, celle-ci PERD la préhension. Mais en perdant cette fonction, l’angle facial de son visage s’écrase, les lobes frontaux s’élargissent et, miracle évolutif, nous nous mettons à parler… L’Homme GAGNE la parole !

Le philosophe Michel Serres, auteur de « Petite Poucette » publiée en 2012

Perdre pour, in fine, faire gagner à notre cerveau de nouvelles performances !

Conclusion, perdre ou gagner ?

En nous mettant debout, nous avons perdu la fonction de portage, nous gagnons la main. Nous avons perdu la fonction de préhension avec la bouche, nous gagnons la parole.

Nous avons un peu perdu, mais nous avons gagné immensément !

La « mémoire glissante » du corps humain vers les objets

La « mémoire glissante » du corps humain vers les objets

Après ce regard sur l’évolution physique des Humains, Michel Serres revient sur une évolution cognitive, celle de la mémoire. Il explique ce qu’il appelle le phénomène de « mémoire glissante », où comment par exemple, à l’âge de la communication orale, les gens avaient de la mémoire : « quelqu’un parlait, un poète, l’aède homérique chantait et aussitôt l’ensemble des gens qui écoutaient l’aède homérique étaient capables de rechanter ailleurs ce texte d’Ulysse ou d’Achille qu’ils avaient écouté… ». Cette tradition était alors beaucoup plus sûre que l’écrit.

Au Moyen-âge, à la Sorbonne, Albert Le Grand faisait cours debout, les mains derrière le dos. Forts de leur mémoire, les élèves aussi étaient debout, les mains derrière le dos. Puis arrivent l’écriture et l’imprimerie : les gens commencent alors à prendre des notes… parce qu’ils n’ont plus (moins) de mémoire !

Le philosophe interroge : « où se trouve la mémoire qui était dans leur tête ? Elle est sur le papier, dans les livres, puis s’installe progressivement sur nos supports devenus numériques ».

Une évolution qui inspirera nombre sujets de dissertation à partir de la citation de Montaigne : « Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien pleine », qui soulignait simplement que l’imprimerie était arrivée, faisant place à d’autres talents dans les têtes de nos congénères !

Aujourd’hui, nous avons investi les ressources allouées à notre mémoire vers d’autres compétences

Notre mémoire

Exemple, un juriste devait savoir (presque) par cœur le Droit puisque les manuscrits étaient à la bibliothèque (pas accessibles en ligne)

Mobiliser la plasticité de notre cerveau

Pour revenir au cas précis de l’étude « Your Brain on ChatGPT », en admettant que sa conclusion, qui nous dit que l’utilisation de LLM comme ChatGPT occasionnerait chez les Humains « une accumulation de dette cognitive », finisse par être avérée, serions-nous réellement condamnés à devenir stupides ?

Pour revenir au cas précis de l’étude « Your Brain on ChatGPT », en admettant que sa conclusion, qui nous dit que l’utilisation de LLM comme ChatGPT occasionnerait chez les Humains « une accumulation de dette cognitive », finisse par être avérée, serions-nous réellement condamnés à devenir stupides ?

Et malgré le rappel anthropologique de Michel Serres sur la capacité de la nature humaine à évoluer, à s’adapter, à gagner des potentiels qui lui ont permis d’arriver jusqu’au XXIè siècle, l’Homme d’aujourd’hui va-t-il laisser son cerveau s’effondrer devant des systèmes de langage ?

Plasticité neuronale, une précieuse faculté que nous enseigne la neurobiologie

Plasticité neuronale, une précieuse faculté que nous enseigne la neurobiologie

L’adaptabilité de l’Humain, du « chasseur-cueilleur » préhistorique à nos jours, n’est pas qu’une compétence inhérente à son instinct de survie et à celui de son espèce. Il dispose d’une précieuse faculté, la « plasticité neuronale » bien connue des neurobiologistes.

La plasticité de notre cerveau, ou neuroplasticité, est un mécanisme par lequel le cerveau est capable de se modifier tout au long de la vie, dès la phase embryonnaire, puis lors d’apprentissages.

Ces évolutions interviennent au gré de nos activités et de nos expériences. Elles peuvent offrir à notre cerveau de nouvelles connexions. Une adaptabilité qui permet notamment de récupérer après des traumatismes ou des lésions, parfois même de réduire l’impact de maladies neuro-dégénératives.

Une faculté utile face au vandalisme neuronal présumé des LLM ?

Une faculté utile face au vandalisme neuronal présumé des LLM ?

Appliquée à l’éventuelle incidence des LLM comme ce bon vieux ChatGPT, pourquoi élever notre regard au-dessus des premières lignes, et envisager que cette plasticité de notre cerveau (qui se développe au fil de nos activités), puisse s’exercer au bénéfice d’activités libérées par cet usage ?

On pourrait citer une stimulation de la créativité, projetée par exemple vers la finalisation des projets, travaux, études… auxquels peut être destiné le recours à ces outils. Envisager également que le fameux « circuit de la récompense », induit par une satisfaction accrue, soit à la fête ! Ce mécanisme fondamental de notre cerveau qui nous motive par exemple à vouloir être au top de ce que nous entreprenons. Autrement dit, un chemin vers la réussite qui ne collerait pas avec un quelconque abandon cognitif !

Un passage obligé : s’engager sur la voie de l’esprit critique

– Hi, cKiou vois que tu évoques la notion d’esprit critique ! En suivant avec attention tes publications sur LinkedIn, je sais que tu en parles souvent. Cela veut dire que c’est vraiment très important, non ?

– Hi, cKiou vois que tu évoques la notion d’esprit critique ! En suivant avec attention tes publications sur LinkedIn, je sais que tu en parles souvent. Cela veut dire que c’est vraiment très important, non ?

– Je ne peux plus rien te cacher, ma petite espionne préférée ! C’est vrai que les systèmes d’intelligence artificielle, avec leur cortège de pièges à éviter, doivent inciter plus que jamais les Humains à débusquer leur esprit citrique !

Ces technologies, et pas seulement les LLM, imposent aux Humains d’accélérer le processus d’adaptabilité mis au point par leurs ancêtres. Cela passe par une acculturation plus intensive, une démarche qui s’inspire de ce que Michel Serres appelait un « optimisme de combat », autrement dit une pédagogie récurrente, sans naïveté ni paranoïa !

Qu’entend-on par pensée (ou esprit) critique ?

L’esprit critique est un concept qui désigne globalement notre aptitude à un raisonnement sérieux et sans affect, permettant d’analyser des faits pour en tirer une analyse objective, ancrée dans un contexte précis.

Selon le philosophe logicien Matthew Lipman, « c’est une pensée qui facilite le jugement parce qu’elle s’appuie sur des critères, qu’elle est auto-corrective et perméable au contexte ».

Les révolutions technologiques, à l’instar des systèmes d’IA, sont aussi des révolutions « techno-logiques ». Elles engagent l’information, celle que l’on reçoit, que l’on perçoit, que l’on utilise et que l’on transmet. Elles ont sur notre Histoire et sur la société que nous contribuons à dessiner, des conséquences infiniment plus importantes que les transformations des techniques !

La pensée critique permet d’aborder ces situations de manière logique, sous des angles différents en s’efforçant de séparer les faits des opinions ou préjugés de tous ordres.

Il convient rappeler que l’esprit critique est à la portée de toutes et tous, il nous suffit de le convoquer !

![]()

Le regard de cKiou

– Hi, Si cKiou s’était inquiétée en découvrant le bruit médiatique autour de cette étude, elle a découvert ces éclaircissements avec soulagement pour ses chers Humains !

Allez, en route toutes et tous pour une grande croisade en faveur d’un partage d’esprit critique. Comme le dit mon auteure préférée : il suffit de le convoquer !

cKiou a juste envie de redire maintenant que « non, l’IA ne fera pas des Humains des crétins » Vous pouvez même être de ceux qui, au contraire, feraient gagner au cerveau humain de nouvelles performances !

← Autres publications →

Et pour ne pas manquer la suite de l’Histoire du numérique…

(les adresses e-mails ne sont ni affichées ni cédées à des tiers)